- "마누라 없이는 살아도 에어컨 없이는 못 산다"

-

2014.08.04 20:46 ㅣ

4,842

4,842

|

덥다. 정말 덥다. 한해가 갈수록 더욱 더워지는 게 피부에 와 닿는다. 이렇게 더위가 맹위를 떨치는 때 어떤 일로 한 이틀 베이징에 가 머물렀다. 훨씬 더 더웠다. 숨이 턱턱 막힐 만큼 더웠다. 마누라 없이는 살아도 에어컨 없이는 못 산다는 베이징의 더위가 가히 실감이 갔다.

하긴 이런 이야기도 중국 우한(武汉)에 살고 계시는 분께는 차마 꺼내지 못한다. 중국의 3대 화로라 일컫는 난징(南京), 우한, 충칭(重庆)의 40도에 육박하는 더위에 비하면 별로일 것이기 때문이다. 거기 사는 어떤 분이 비유를 통해 말씀하셨다. 일반적으로 그저 느끼는 배고픔과 한국전쟁에 내동이쳐졌던 사람들의 배고픔의 차이를 아느냐고…….

그래, 맞다. 우린 그저 31도와 36도에 견주어 여기보다 훨씬 더 더울 것이라 짐작할 뿐이다. 그분께서는 33도에도 사뭇 청량감을 느낀다 하셨다.

십수년 전 중국 선양에 왔을 때 한국의 화로인 대구지역 태생인 내게, 그래서 습도 높은 고온에 이골이 난만큼이나 그런 더위에 질려버린 내게 이곳의 여름은 정말이지 가볍게 스쳐지나가는 듯한 상쾌함을 안겨다주었다. 한두 주간 남짓 반짝 더운가 싶더니 곧장 한국의 초가을마냥 아침저녁으로는 선선해지는 이곳의 기후는 내게는 마치 천국과도 같았다. 매년 습도가 높아 후텁지근하고 불쾌지수가 높은 여름 서너 달을 지내야만 했던, 그래서 여름이 다가오면 진작 아랫배에 힘 잔뜩 주고 각오를 단단히 해야만 했던 사람에게는 왜 진작 여기 살러 오지 않았을까 하는 회한마저 느끼게 해 주었다.

그러던 중 또 십여 년 세월이 흘렀다. 전지구적 현상인 지구온난화 현상에다 인간들이 문명이라 자부하며 스스로 자초해 내뿜는 건물과 자동차의 에어컨 복사 열기가 더해 이젠 이곳도 문자 그대로 숨막혀 죽을 지경에 이르렀다. 아! 여름 한 계절 그럭저럭 선선하게 지낼 수 있는 곳은 시간과 경제적 여유를 가진 사람들만이 누릴 수 있는 남태평양뿐이던가?

음~ 그런 형편 못되는 나같은 사람은 ‘하얼빈(哈尔滨)’이나 ‘치치하얼(齐齐哈尔)’같은 더욱 위도 높은 중국 북방으로 터전을 옮겨 사는 것도 생각해 봄직하다. 그러지 말고 아예 러시아 시베리아지역으로 가 볼까나? 하여간 중국 선양지역도 이제는 여름 더위에 관한 한 더 이상 쾌적하고 안전한 지대가 아닌 건 틀림없다.

한데 다시 생각해 보면 극히 최근에 이르러서야 더위가 극복하기 어려운 대상이 되었을 뿐 자고로 인간들의 두려움은 상대적으로 더위보다는 추위였다. 빙하기에 종(种)을 보전하지 못하고 전멸한 매머드(Mammoth)는 물론이고, 동서양을 막론하고 고대 이래 전해지는 수많은 사료(史料)에 비추어 봐도 주로 추위와의 싸움이 언급되어 있을 뿐 더위와의 그것은 지극히 미미하다는 사실이 이를 증명한다. 한니발이든 나폴레옹이든 도요토미 히데요시(丰臣秀吉)든 누르하치(怒尔哈赤)든 전장에서 극복의 대상은 추위였지 더위가 아니었다. 다들 혹한의 눈보라를 뚫고 어찌어찌 했다는 것이지 전반적으로 혹서기의 문제는 아닌 것이다.

물론 민초들의 경우도 마찬가지다. 일제 강점기에 조국 독립을 위해 당시 만주라 불리던 이곳에 와서 죽을 고생을 했던 우리의 선현들에 관한 기록도 솜 누비바지를 구하지 못해 어한에 들었느니 그러다 술국밥 한 그릇으로 몸을 녹였느니 하는 이야기만 있을 뿐 그들이 여름날 수박화채 한 그릇으로 더위를 식혔다는 따위의 이야기는 들어본 적이 없다. 그런 건 그저 죽부인 끼고 여름 한철 지내던 양반 놀음에나 나올 뿐이다. 지구온난화현상같은 건 있지도 않았고 상상도 못했던 시절이니 그럴 수밖에 없다.

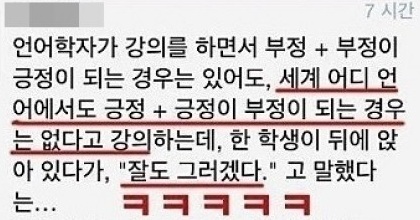

인간의 삶과 언어는 서로 밀접한 관계에 있느니만큼 언어를 통해 표현되는 것 또한 마찬가지다. 생존을 위한 추위와의 씨름에 관해서는 수많은 표현들이 등장하지만 더위에 관해서는 삼복(三伏) 관련 표현 외에는 실상 그다지 많지 않다. 아니, 많지 않아 왔다. 앞으로는 많이 생길 것이 틀림없다. 요즘 젊은 아이들은 우리네가 겨울날 종종 사용하던 ‘손이 곱다’라는 표현을 알아듣지 못한다. ‘곱-다’가 아니고, ‘곱다’이다. ‘손이 시렵다’와 비슷한 표현이긴 한데 정도의 차이도 느낌의 차이도 있는 그런 표현이다. 한마디로 추위로 인해 손등과 손마디가 뻣뻣해졌다는 이야기다. 겨울일 망정 오나가나 뜨뜻한 히터 생활을 하는 요즘 아이들이 장갑도 없이 책가방을 쥐거나 끼고 먼길 다니다 추위에 손등이 벌겋게 부르터 더운물에 녹인 후 ‘글리세린’을 바르던 그 시절의 표현을 알 리 없다. 그들은 아마 더위와 관련해 앞으로 생길 많은 표현들에 훨씬 더 친숙하게 될 것이다.

긴 세월을 두고 서서히 변화하는 기후, 그리고 그 속에서 생존하며 삶을 영위하는 인간들, 그리고 그들이 말과 글을 통해 내뱉는 표현이 이루는 언어 모음과 변천, 불가피하기도 하고 역동적이기도 하지만, 또 어찌 생각하면 마음 한편으로 왠지 서글퍼지기도 하는 요즘의 더위이다. 제발 적당히 더우면 좋으련만 그것이 아니기에, 또 앞으로 더욱 그럴 것 같지 않기에 하는 말이다. 몇 세대가 더 흐르면 대관절 어떤 일이, 어떤 기후가, 어떤 기후 관련 표현들이 주류를 이룰까? 꽤나 궁금하기는 하지만 어차피 내가 신경 쓸 일은 아닌 듯하다. 후대들 저들이 알아서 더 잘 할 것이니……. (pjt00417@naver.com)

0

0

아

아 0

0